1. Introducción

Del 8 al 10 de noviembre de 2024, se llevó a cabo en Huaraz, Áncash, Perú, la conferencia «Tejiendo redes de conocimiento en América Latina: Justicia Climática, Voces Indígenas y Plataformas Wikimedia». Organizada por el Grupo de Trabajo Justicia climática y proyectos Wikimedia y liderada por WikiAcción Perú, con el apoyo de diversas organizaciones Wikimedia en la región, la conferencia reunió a activistas, académicos, comunidades indígenas, campesinas y colectivos medioambientales para reflexionar sobre la relación entre justicia climática, acceso al conocimiento y autonomía territorial.

El evento se estructuró en mesas redondas, talleres y foros sobre la preservación de lenguas indígenas, la documentación de conflictos socioambientales, la digitalización del conocimiento comunitario y las oportunidades de financiamiento para iniciativas locales. Este informe busca sistematizar los aprendizajes clave, los desafíos identificados y las oportunidades emergentes en la intersección entre tecnología, justicia epistémica y luchas territoriales en América Latina.

2. Metodología

Este informe fue elaborado desde un enfoque cualitativo, combinando distintas fuentes generadas antes, durante y después del evento. En primer lugar, se analizaron las relatorías de las sesiones, que fueron procesadas mediante una lectura exploratoria para identificar categorías dominantes. Estas categorías permitieron reconocer patrones comunes y destacar temas recurrentes en las distintas mesas y talleres.

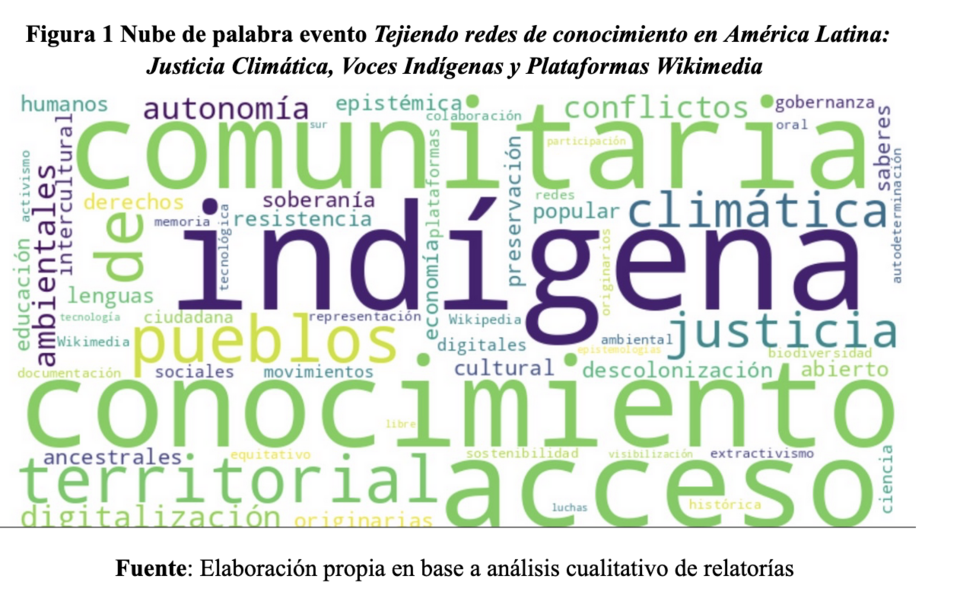

Una herramienta complementaria utilizada fue la nube de palabras, generada a partir de los textos de las relatorías. Esta visualización ayudó a confirmar las categorías previamente identificadas y aportó elementos para ordenar la información de manera más estructurada.

Paralelamente, se incorporaron entrevistas realizadas a actores clave que participaron en los espacios de conversación. Estas voces permitieron profundizar en experiencias específicas, aportar matices y enriquecer la interpretación de los contenidos.

A partir del análisis de estas fuentes, se definieron tres ejes temáticos que articulan el cuerpo del informe. Cada eje recoge una serie de conceptos, tensiones y propuestas que emergieron de manera transversal durante el encuentro, y que reflejan las preocupaciones y apuestas colectivas en torno a la justicia climática, el conocimiento indígena y el uso de tecnologías libres.

3. Ejes temáticos

Entre los conceptos centrales que se visibilizaron en la conferencia encontramos los siguientes: justicia climática, conocimiento indígena, digitalización, autonomía comunitaria, conflictos ambientales y descolonización, resaltando en las principales discusiones del evento.

A partir del análisis cualitativo de la información se organizan tres ejes temáticos que resaltan las discusiones principales del evento.

3.1. Justicia epistémica y autonomía del conocimiento indígena

Uno de los temas centrales de la conferencia fue la lucha por la justicia epistémica, entendida como el derecho de las comunidades a definir, producir y compartir su propio conocimiento sin mediaciones coloniales o institucionales externas.

- La mercantilización del conocimiento indígena: Se discutió cómo ciertos proyectos pueden apropiarse de los saberes ancestrales con fines lucrativos sin garantizar el reconocimiento y la autonomía de las comunidades. Como señaló Cristine Takuá: “Nuestro conocimiento no es mercancía, es vida. No se vende, no se regala, sin consentimiento.”

- Protección del conocimiento comunitario: Se propuso la necesidad de desarrollar nuevas licencias en Wikimedia que permitan el acceso regulado a ciertos saberes, protegiendo aquellos conocimientos que las comunidades decidan no compartir públicamente. Al respecto, un participante mapuche comentó: “Queremos que nuestro idioma y saberes estén en internet, pero bajo nuestras condiciones, no bajo las reglas de otros.”

- Reconocimiento de epistemologías indígenas: Se abordó el problema de que muchos conocimientos ancestrales no cumplen con los criterios de verificabilidad exigidos por Wikipedia, lo que limita su inclusión en la plataforma. Como expresó un expositor de Bolivia: “El conocimiento indígena se transmite en la palabra, en la comunidad, no en libros. ¿Quién decide qué conocimiento es válido?”

Estas declaraciones revelan una tensión estructural entre el conocimiento situado de los pueblos originarios y la estructura de validación del saber en los espacios académicos y digitales. A pesar de que plataformas como Wikipedia se presentan como espacios de acceso libre, la experiencia de comunidades indígenas muestra que los criterios de “neutralidad” y “verificabilidad” siguen respondiendo a un marco eurocéntrico.

La colonialidad del saber sigue operando en la era digital a través de formas más sutiles de exclusión. Mientras que los pueblos indígenas han sido históricamente silenciados en la producción de conocimiento formal, hoy enfrentan la paradoja de que, cuando buscan visibilizarse en plataformas digitales, son cuestionados por la falta de “fuentes confiables”. Esta dinámica mantiene desigualdades estructurales en la validación de saberes.

3.2. Digitalización y revitalización lingüística

La preservación de las lenguas indígenas fue un eje transversal en la conferencia, abordado desde distintas experiencias y proyectos. Por ejemplo la mesa redonda Poder, Lenguas Indígenas e Internet reunió a activistas y lingüistas que trabajan en la preservación del quechua, mapudungún y guaraní a través de plataformas digitales. En esta mesa Michelle Martínez Collipal (Wikimedia Chile) presentó el caso de la Wikipedia en Mapudungún, creada en 2006 pero que aún no ha salido de la incubadora debido a la baja participación de hablantes nativos. En palabras de una participante: “Si nuestros niños no aprenden a escribir en su idioma, ¿cómo vamos a hacer que haya más editores en Wikipedia en nuestras lenguas?”

Por un lado, al respecto de revitalización se abordaron tres temas:

I. El registro de sonidos en quechua y otras lenguas originarias

“El sonido de nuestra lengua es historia viva. No queremos que se pierda en el silencio,” expresó un participante del proyecto de memoria sonora en quechua al respecto de la digitalización únicamente como fuente escrita. Esta intervención resalta la importancia de lo oral en la transmisión del conocimiento y su dificultad para adaptarse a formatos escritos como Wikipedia.

Al respecto de lo anterior, se puede rescatar la siguiente intervención: “No es que no haya hablantes de mapudungun, es que la mayoría no ve Wikipedia como un espacio propio. La pregunta es: ¿Queremos digitalizar la lengua para preservarla o para que se adapte al sistema occidental?”

En este caso, se propuso la inclusión de conocimientos orales, discutir la normatividad de Wikipedia que dificulta la incorporación de saberes tradicionales, ya que estos suelen transmitirse de forma oral y no cuentan con fuentes escritas verificables

II. Representación y narrativas locales en Wikimedia.

Otro de los temas centrales fue la representación de las comunidades indígenas en Wikipedia y otros proyectos Wikimedia. Entre los desafíos identificados destaca, la falta de voces indígenas en Wikipedia. Al respecto se señaló que la mayoría de los artículos sobre pueblos indígenas han sido escritos por personas externas a las comunidades, reproduciendo miradas coloniales y exotizantes.

También se resaltó que existen experiencias exitosas de auto-representación, donde comunidades indígenas han generado sus propios contenidos en Wikipedia y Wikimedia Commons, fortaleciendo su autonomía en la narración de sus historias.

III. Estrategias de educación bilingüe

Principalmente se debatió sobre cómo la enseñanza en lenguas indígenas ha sido relegada en los sistemas educativos formales y cómo las tecnologías pueden ayudar a revitalizar estos idiomas mediante recursos accesibles.

Sobre la digitalización, desde los debates anteriores en la discusión surgieron dos puntos de vista divergentes:

- Para algunos participantes, la digitalización es una herramienta de resistencia lingüística, ya que permite a los jóvenes indígenas reconectar con sus lenguas en un formato accesible.

- Otros expresaron que la digitalización puede convertirse en una forma de extractivismo cultural, donde las lenguas indígenas son archivadas y usadas como material académico sin fortalecer su uso cotidiano en los territorios.

Estas divergencias revelan cómo las lenguas indígenas han sido históricamente desplazadas por políticas de asimilación que impusieron el español y el portugués como lenguas dominantes. Sin embargo, hoy enfrentan un nuevo tipo de riesgo: la mercantilización digital. Al ser integradas en plataformas de conocimiento libre, pueden ser apropiadas por actores externos sin garantizar su uso comunitario y su transmisión intergeneracional en el territorio.

3.3. Tecnología y documentación del territorio

El uso de herramientas digitales para la documentación territorial y la defensa de los derechos de las comunidades fue otro de los ejes fundamentales del evento.

Mapeo colaborativo para la justicia climática y defensa territorial Se presentó el uso de OpenStreetMap y Mapillary para documentar la transformación del territorio por efectos del cambio climático y los conflictos ambientales. Un participante explicó: “Con nuestros mapas, mostramos lo que está pasando con nuestras tierras, lo que las empresas y los gobiernos no quieren que se vea.” De esta manera se explicó cómo estos mapeos ayudan a visibilizar los cambios en el territorio “El río que conocíamos ya no es el mismo. La montaña ha cambiado. Si no documentamos estos cambios, nadie nos creerá,” expresó un agricultor de la región andina.

Wikimedia Commons como repositorio de memorias territoriales: Se destacó la importancia de la plataforma no solo como un espacio de almacenamiento de imágenes, sino también de memorias orales, paisajes sonoros y prácticas rituales de las comunidades. “El mapa de nuestra historia no solo está en papel, también está en nuestras canciones y en nuestras montañas,” reflexionó un expositor.

Durante la mesa sobre Documentar Conflictos y Defensores Ambientales, surgió un dilema fundamental entre acceso abierto y protección de la información sensible sobre territorios indígenas. En esta mesa se compartieron experiencias de comunidades afectadas por la minería, la deforestación y los proyectos extractivos que han utilizado Wikimedia Commons y OpenStreetMap para registrar daños ecológicos. Saúl Luciano (activista ambiental en Perú) expresó su preocupación sobre la seguridad de los defensores ambientales:

“Si documentamos los conflictos ambientales en plataformas abiertas, corremos el riesgo de que el Estado y las empresas lo usen en nuestra contra. La visibilización también nos expone a la persecución.”

En este caso surgieron dos posturas contrapuestas:

Por un lado, la documentación en plataformas digitales es una herramienta de denuncia que puede generar presión internacional y evidenciar los daños ambientales. Por otro lado, muchos defensores del territorio han sido criminalizados con base en pruebas digitales utilizadas en su contra.

En este caso, se puede observar cómo las tecnologías digitales pueden amplificar la lucha ambiental de las comunidades indígenas y campesinas, pero el acceso desigual a la conectividad impone nuevas barreras. La apropiación comunitaria de estas herramientas depende no solo de la disponibilidad de internet, sino de procesos de alfabetización digital que respeten los conocimientos locales.En este sentido, desde la perspectiva de los interlocutores “Las herramientas digitales pueden ser aliadas en la defensa del territorio, pero deben estar en manos de quienes viven y resisten en él” para evitar riesgos de criminalización y vigilancia digital. En un contexto donde los Estados han reforzado la militarización de territorios indígenas y la persecución a líderes ambientales, la documentación digital debe ser acompañada de estrategias de seguridad y protección de la información.

4. Otros aspectos

Durante las discusiones de la conferencia surgieron temáticas valiosas y profundamente significativas, que, si bien no tuvieron la centralidad de los ejes desarrollados anteriormente, permiten ampliar la mirada sobre las tensiones, posibilidades y desafíos que enfrentan las comunidades participantes en relación con la justicia climática y las plataformas digitales de Wikimedia.

Una de estas temáticas fue la transmisión oral del conocimiento, señalada por varias personas participantes como la principal forma de circulación de saberes en los pueblos indígenas. Esta modalidad se contrapone a la lógica de validación presente en plataformas como Wikipedia, donde el conocimiento debe estar respaldado por “fuentes secundarias y verificables”. Desde esta tensión, se evidenció cómo las reglas de edición pueden excluir narrativas orales legítimas por no estar documentadas en textos reconocidos por el canon académico o mediático.

En este marco, se mencionó la potencialidad de Wikimedia Commons para resguardar memorias orales y audiovisuales, aunque también se discutieron sus límites: al ser parte de una enciclopedia que prioriza la ligereza de carga y la navegabilidad, no es posible llenar los artículos con videos largos o pesados, lo cual restringe la posibilidad de reflejar fielmente los tiempos y formas propias de la oralidad comunitaria. Esta restricción técnica expresa una tensión entre los formatos digitales estandarizados y las formas indígenas de transmisión del conocimiento.

Otra categoría emergente fue la reflexión sobre “la red” como concepto organizativo. Si bien el movimiento Wikimedia se describe como una red global de colaboradorxs, surgieron preguntas sobre cómo se traduce este concepto en los territorios. ¿Se entiende “la red” únicamente como tecnología (internet, conectividad), o también como estructura comunitaria, relacional y política? Las conversaciones dejaron más preguntas que respuestas, apuntando a la necesidad de comprender las redes que ya existen en los territorios y no imponer un modelo tecnocéntrico que podría no coincidir con sus formas organizativas.

Estas reflexiones invitan a repensar cómo se inserta el movimiento Wikimedia en los territorios, de manera que no se proponga únicamente como una tecnología útil, sino como un espacio de construcción colectiva que dialogue con las realidades, prioridades y tiempos locales.

5. Conclusiones y Recomendaciones

5.1. Oportunidades de Financiamiento y Autogestión Comunitaria

Se presentó información sobre los distintos fondos de financiamiento que ofrece la Fundación Wikimedia para proyectos comunitarios. Sin embargo, se evidenció una brecha de acceso: muchas comunidades no cuentan con la formación o el acompañamiento necesario para postularse a estos fondos.

“No basta con que haya fondos, necesitamos que las comunidades tengan las herramientas para acceder a ellos” (Mercedes Caso, Wikimedia Foundation).

El acceso a financiamiento es un factor clave en la sostenibilidad de las iniciativas comunitarias, pero muchas veces estos fondos están diseñados bajo lógicas burocráticas que excluyen a los actores más vulnerables. Para que la financiación sea efectiva, es necesario acompañamiento, formación y una simplificación de los procesos de postulación. De lo contrario, los fondos terminan beneficiando a las mismas organizaciones institucionalizadas en lugar de fortalecer la autonomía de las comunidades indígenas y campesinas.

5.2. Principales hallazgos

A lo largo de la conferencia, se identificaron múltiples desafíos y oportunidades para el fortalecimiento del conocimiento indígena en entornos digitales. Entre los principales hallazgos destacan:

- Necesidad de procesos participativos y autónomos: La producción de conocimiento en Wikimedia debe partir del protagonismo de las comunidades indígenas, evitando en lo posible intermediaciones externas que puedan distorsionar sus narrativas.

- Brecha digital y acceso desigual a la tecnología: La conectividad sigue siendo un desafío para muchas comunidades rurales, lo que limita su participación en proyectos digitales. “Internet es una carretera cerrada para nosotros. Si no hay señal, no hay voz,” expresó un participante.

- Equilibrio entre acceso abierto y protección de saberes: Se deben desarrollar mecanismos que permitan la circulación del conocimiento sin poner en riesgo a las comunidades ni vulnerar sus derechos sobre la información compartida.

- Fortalecimiento de redes comunitarias: Es fundamental generar alianzas entre activistas, académicos y comunidades indígenas para consolidar estrategias de documentación y difusión del conocimiento indígena desde una perspectiva de justicia epistémica.

Finalmente, la conferencia reafirmó la importancia de seguir tejiendo redes de conocimiento en América Latina, promoviendo el acceso equitativo a la información y fortaleciendo la autonomía de las comunidades en la gestión de sus propios saberes. Como se reiteró en varios espacios del evento:

“Nada sobre nosotros sin nosotros. Nada para nosotros sin nosotros.”

Créditos

Equipo de relatoría

Luisina Ferrante (Wikimedia Argentina)

Maju Planas (Wikimedia Argentina)

Carla Salazar (Wikimedistas de Bolivia)

Naira Abal (Wikimedistas de Bolivia)

Guillermo Jauregui (Wikimedistas de Bolivia)

Pablo Cartes (Wikimedia Chile)

Sara Idarraga (Wikimedia Colombia)

Kristel Best (WikiAcción Perú)

Vania Graneros (Wikimedista pasante, Bolivia)

Eloísa Larrea (Wikimedista pasante, Bolivia)

Sistematización de las relatoría

Eloísa Larrea (Wikimedista pasante, Bolivia)

Supervisión y revisión

Carlo Brescia (WikiAcción Perú)

Enlaces de interés

- Una conferencia Wikimedia en los Andes de Perú: Tejiendo redes de conocimiento libre y educativo sobre justicia ambiental escuchando a las comunidades de nuestros territorios (Diff, 23 de mayo de 2025)

- Perú: un encuentro clave para el Grupo de Trabajo Justicia Climática y proyectos Wikimedia (Diff, 4 de febrero de 2025)

- Wikipédia, a soma de todo o conhecimento humano e não-humano (Diff, 12 de diciembre de 2024)

- Horizontes compartidos: Reflexiones sobre la Conferencia Justicia climática Perú – Huaraz 2024 (Diff, 15 de diciembre de 2024)