Una experiencia de la Biblioteca comunitaria Sisiq Wasichankuna, WikiAcción Perú y asimtria.org

Este proyecto representa un esfuerzo comunitario por unir el espacio de la Biblioteca Sisiq Wasichankuna con la vida de las familias locales y la tradición quechua, dentro de la comunidad de Ocutuan en el distrito de Chinchero en Cusco. Partiendo del trabajo previo en el Primer piloto de registro sonoro en lengua quechua, donde se exploraron términos relacionados con montañas, lagunas, animales y alimentos, los niños y niñas han podido acercarse a temas como la watia, no solo en su elaboración, sino también en su historia y en las vivencias compartidas y su difusión en las plataformas de acceso libre como Wikimedia Commons.

El proyecto «Registros del proceso de elaboración de la Watia en Ocutuán» estuvo a cargo de Betty Quispe, representante de la Biblioteca comunitaria Sisiq Wasichankuna (‘La casa de las hormiguitas’) y asimtria.org. Este proyecto buscó capturar, a través de registros fotográficos y sonoros, la esencia de esta tradición característica de la comunidad de Ocutuán, provincia de Urubamba, ubicada en el departamento de Cusco.

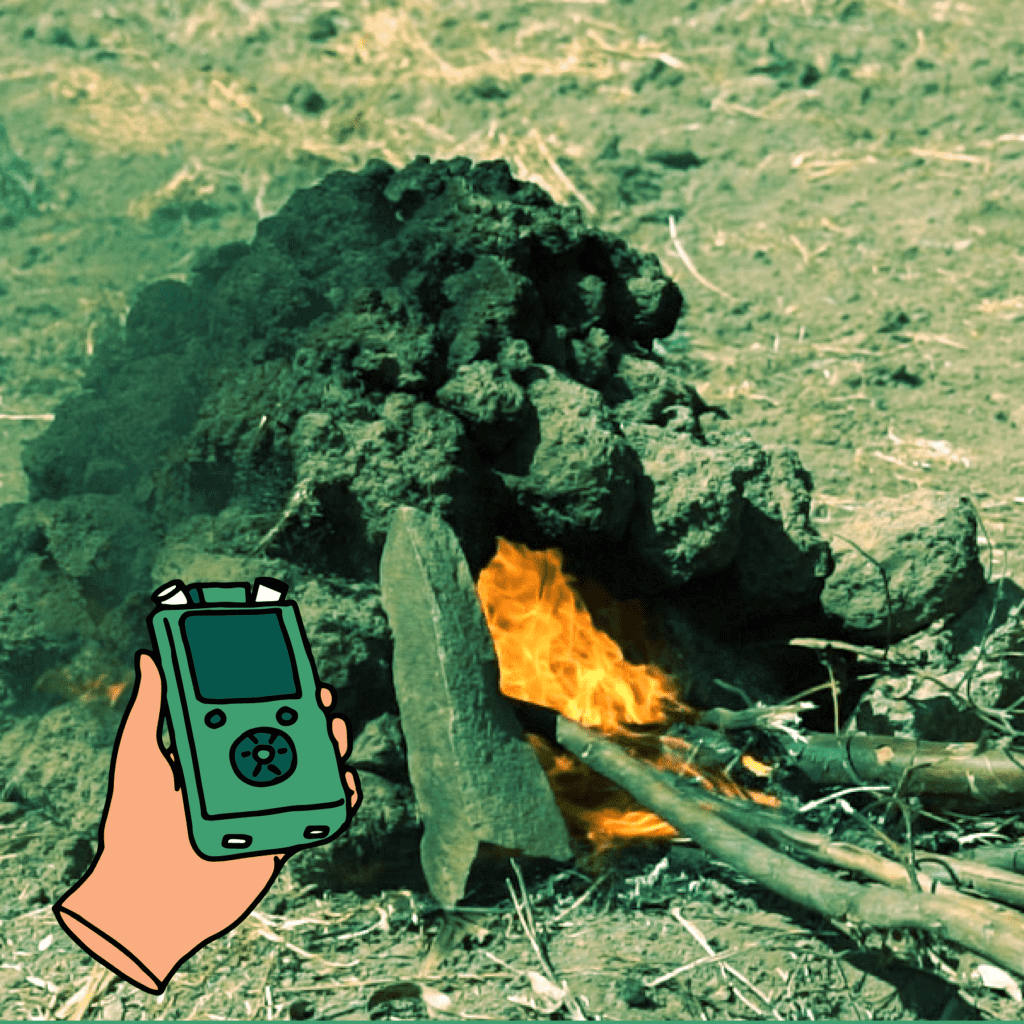

La watia, también escrita como huatia o watya, es una técnica ancestral y tradicional andina de cocción de alimentos que se remonta a tiempos ancestrales. Consiste en preparar un pequeño hoyo circular en la tierra, sobre el cual se colocan alrededor las k’urpas, palabra en quechua que hace referencia a los terrones secos de tierra. Las k’urpas más grandes en la base, las más pequeñas en la cúpula, dejando un espacio para la “puerta”. Existe otra variante de horno con piedras.

Luego de armar el horno, se coloca leña, ramas o hierbas secas en el interior. Se enciende y luego de un tiempo prudente, en donde se queman las plantas y se generan carbones al rojo vivo, se retiran los pedazos de ramas y hierbas no quemadas. En el centro de estas brasas, se colocan los alimentos, principalmente papas, para luego hacer caer el horno, compuesto por las k’urpas calientes, sobre los ingredientes. Con un palo se deshacen las k’urpas para garantizar un correcto cocinado. Luego de 25 minutos, se desentierran los alimentos cocinados con cuidado para no dañarlos y se recolectan en una canasta.

Esta forma de preparación no solo destaca la sabiduría de los pueblos originarios en el aprovechamiento de las plantas que han domesticado, sino que también es una celebración de la comunidad que sucede los meses de junio y julio, conocidos por ser el tiempo en el que “la tierra se abre”.

Creciendo en comunidad

La colaboración con las familias ha sido fundamental para el éxito del proyecto. Padres, madres, tías y abuelas no solo han contribuido con la gestión de los espacios y alimentos, si no que han participado activamente en la elaboración de la watia, teniendo una sesión enfocada en el compartir de la comunidad, ya que también han sido personas aliadas en convocar a más participantes, asegurando la continuidad y el sentido de pertenencia en cada sesión. Esta colaboración intergeneracional ha enriquecido las actividades, proporcionando a los niños un entorno de aprendizaje enraizado en la comunidad y sus valores.

Se destaca la participación de niñas y niños integrantes de la Biblioteca Sisiq Wasichankuna, siendo su involucramiento un reto que generó encontrar nuevas formas de mantener una atención adecuada. Para mejorar este aspecto, se identificó la necesidad de incorporar más acompañantes adultos, para lograr brindar un entorno de cuidado y contención. Igualmente, el espacio de la biblioteca en base a la primera experiencia del piloto sonoro, logró adaptarse y responder a las necesidades de la comunidad, integrando ahora la exhibición de tejidos locales. Esta iniciativa ha requerido ajustes en los acuerdos de convivencia, de modo que tanto los niños como los adultos pudiesen encontrar un espacio de respeto y aprendizaje.

Se llevó a cabo un registro fotográfico que capturó cada etapa del proceso, acompañado de un paisaje sonoro que describe los sonidos característicos de cada parte. Estos materiales han sido subidos y catalogados en Wikimedia Commons, promoviendo su acceso libre y la preservación digital de este patrimonio cultural. Además, se ha enriquecido la entrada de Wikipedia sobre la watia, incorporando las imágenes y los sonidos registrados, con el fin de ofrecer una experiencia más completa e inmersiva a los usuarios interesados en esta tradición.

Alianzas y comunidad

El papel de la Biblioteca comunitaria Sisiq Wasichankuna de Ocutuán ha sido clave, proporcionando un lugar físico para las actividades del proyecto, mientras que la colaboración con Pumpumyachkan Wasichay proyecto de asimtria.org en una de las sesiones reforzó el lazo con instituciones locales. Se promovió la creación de contenido significativo para los participantes, visualizar la información sobre la huatia en Wikipedia les permitió cuestionar cómo se describen sus tradiciones en plataformas abiertas, reafirmando que ellos mismos son quienes poseen el conocimiento más auténtico de su cultura. Este enfoque ha fomentado un diálogo intercultural al comparar la preparación de la watia en distintos territorios andinos, destacando la importancia de la diversidad en las prácticas tradicionales.

Aprendizajes colectivos

Esta experiencia nos ha dejado valiosas lecciones, especialmente en la gestión de recursos y en la necesidad de distribuir responsabilidades de manera más clara, destacando la importancia de mantener una relación cercana entre el equipo y la comunidad, evitando cualquier percepción de separación. A partir de estos aprendizajes, se plantea la continuación de esta experiencia en la creación de un libro de imágenes sobre los espacios de cuidado en la biblioteca, como material bibliográfico que refuerce el vínculo con la comunidad, aprovechando la respuesta positiva a la muestra fotográfica como parte del cierre del proyecto.

Esta actividad fue incluida como parte del segundo piloto de registro sonoro en lenguas originarias, iniciativa de nuestra organización que busca aprender de manera comunitaria estrategias de promoción y conservación de las lenguas originarias de una manera ética y legítima en alianza con actores locales.

Propuestas en paralelo

Las otras dos iniciativas que formaron parte del segundo piloto de registro sonoro en lenguas originarias fueron:

- «Memoria oral de los vecinxs de Sauceda, Calca»

- «Tejiendo identidades: registro sonoro del vocabulario de la lengua kukama kukamiria»

Para conocer más sobre nuestro programa de registros sonoros en lenguas originarias y más, pueden revisar las siguientes entradas en esta web:

- Experiencia del Piloto de registro sonoro en lengua Quechua para Wikimedia Commons

- Piloto de Registro Sonoro en Lengua Quechua se presentó en el I Encuentro de Wikimedia, Educación y Culturas Digitales, WECUDI

- Editatón en Wikcionario del quechua ancashino

- Resultados del Primer Laboratorio de registro sonoro lingüístico y cultural

Te puede interesar:

1 comentario para “Piloto sonoro 2: Registro del proceso de elaboración de la Watia en Ocutuán, Cusco”